|

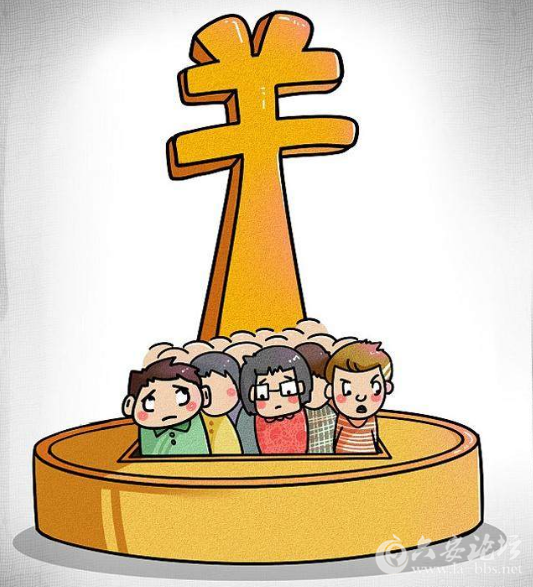

小额贷款相对而言手续简便,近年来却成为了冒名贷款的重灾区。近日,接到到市民荆女士投诉:自己的丈夫在不知情的情况下,“被”贷款2万元未还,怀疑金寨县油坊店乡农村商业银行面冲支行违规放贷。

2012年,因准备结婚买房,荆女士和丈夫裴某某办理购房贷款业务时,查个人征信记录时傻眼了,丈夫名下不知何时多了一笔2万元的贷款未还,导致信用不良。裴某某本人从未进行过这笔借贷。

那这笔2万元的贷款是从哪里来的呢?2008年,裴某某的父亲欠了银行的贷款,银行为了清贷,以助学贷款名义放贷了两万元,清理了不良贷款,导致裴某某被贷款。

当时裴某还未成年,对此毫不知情,也并未拿到这笔“助学贷款”。荆女士表示丈夫只申请过一次3900元的助学贷款,且早已还清,况且此笔贷款的时间也有疑问,我丈夫2006年上的大学,2008年都已经在实习了,银行在玩猫腻。

“本人没有签名,也没拿到钱,怎么就成了我丈夫欠钱了呢?”荆女士气愤的表示:“这是银行违规操作,非法放贷,银行需要为这件事情负责!”

因这笔钱,导致丈夫裴某的征信记录出现问题,无法再进行贷款,荆女士希望银行方面能给自己一家一个满意的答复。

众所周知:去银行申请贷款必须本人签字,既然裴某某对这笔贷款并不知情,也并未到场签字,银行方面对这笔贷款又是如何放贷的呢?

为此,笔者致电金寨县油坊店乡农商银行宋行长,对方表示: 2008年自己还未到该行工作,因此,对这件事情不太清楚。可能是因为当时工作管理松散,银行方面未能严格审核,导致这样张冠李戴的事发生,银行目前正在调查处理此事。

从此事例可以看出,金寨县农商银行贷款“三查”形同虚设,贷前调查不尽职、贷款审查不严格、贷后管理缺位,造成部分基层机构在业务办理过程中有章不循、违规操作,严重违反审慎经营规则,导致被强制“贷款”。

其实,农商银行已经不是第一次被爆出违规放贷了,像裴某某一样被蹊跷的列入“黑名单”的并非孤例。

2016年,从没去银行办过贷款及相关业务的霍邱小伙盛祝圆,个人名下突然多出一笔10万元贷款的担保和一笔60万元的个人贷款,涉事银行为霍邱县农商银行鑫星支行;

2016年,霍邱县黄先生办理贷款时,发现自己在霍邱农村商业银行河口支行被人冒名贷款10万元,在霍邱县农村商业银行石店支行被冒名担保50万元;

2016年,霍邱县的小祁贷款买车时发现,在2008年到2016年间,自己被人冒名贷款4次,总金额达100万,均发生在霍邱农商银行;

2018年,因霍邱农商银行违规放贷,导致霍邱的余师傅名下多出30多万元贷款,至今未还。

银行贷款总有规定和流程,像这种被害者本人不知情,却“被贷款”、“被担保”的事件多次发生,没有内部人员的帮助或者渎职根本办不到,农商行是否应该反思?监管部门又在哪里呢?

冒名贷款这个问题与某些银行管理混乱不无关系,但银行内部的管理混乱问题,不能让无辜百姓来买单。 |